新規事業の担当に任命されたものの、これまでにやったことがないし、社内に経験者もいない。会社として決まった事業立ち上げフローがあるわけでもないため、「何から着手すれば良いのか」「この進め方で正しいのか」に自信が持てないまま、手探りで進めている…

これは新規事業開発の現場でよく見られる光景ではないでしょうか?どうにかして優れた事業アイデア(=What)を見つけていかなければならない中で、何から着手すべきか、どういうやり方で進めれば良いのという方法論(=How)まで自分で発明しながら進めるのは、至難の業だと言えるでしょう。

本日は、このようなお悩みに応えるべく、新規事業の様々な場面で、何をどのような順番で考えていけば良いのかというHowを示してくれる『フレームワーク』を厳選してご紹介します。

目次

1. (一般的な)フレームワークとは

一般的に、ビジネスの文脈で使われる「フレームワーク」とは、検討したい課題に対して、何をどの順番で考えていけば良いのかという “型”(パターン化された考え方)を指します。フレームワークは、図表などひと目でわかりやすいドキュメントとして表現されるものが多く、これを使うことで、手元にある情報や考えを今すぐに整理し、素早く気づきを得ることができるようになります。

新規事業においても、こうしたフレームワークを活用することで、事業開発を効率よく進めていけるようになることが期待できます。

フレームワークは新規事業にも有効

アイデアを具体化していく上でも、フレームワークは助けとなります。特に事業開発の初期は、手元に情報も方針もなく、ゼロからアイデアを詰めていかなければなりませんが、そもそも何から着手すれば良いのかに迷うことも多いのではないでしょうか。また、検討を始めた後も、考慮しなければならないことが多岐に渡るため、全体を見渡しづらく、どうしても抜け漏れが発生してしまいます。

フレームワークは、こうした「何から着手すれば良いのか」「どういう順番で考えれば良いのか」「必要なことを漏れなく検討できているか」といった問題を解決することができるため、新規事業をはじめる際には積極的に取り入れていくのがよいでしょう。

2. 新規事業でフレームワークを使うメリット

フレームワークはそれ単体で利用することができるような使い方が確立しており、多くは実例も公開されていることから、専門知識を持っていない人でも取り扱うことが可能です。フレームワークの最大のメリットは、スピードです。何から着手すべきか、どういうやり方で検討すべきかといった How を自分で発明する必要がなくなり、今すぐ中身の検討にフォーカスすることができる点は、スピードが重要な新規事業開発において、大きなメリットだと言えるでしょう。

フレームワークを活用すると、考えるべきことの抜け漏れがなくなるため、チェックリストとして活用されている企業もいます。また、複数のフレームワークを組み合わせることで、アイデアを俯瞰的に見たり、分解して細かく見たりと視点を変えることができ、課題や矛盾点といった重要な気づきを得やすくなります。

その上、一度ドキュメント化してしまえば、一緒に新規事業を立ち上げる仲間に、情報をいち早く共有することができるため、コミュニケーションを効率・効果的に進めるための助けにもなります。

- 何から着手すれば良いのかを考える時間が短縮できる

- やり方を発明する必要がなくなり、中身の検討にフォーカスすることができる

- 考えるべき重要なことの抜け漏れがなくなる

- 適切に視点を切り替えられ、課題や矛盾点に気づきやすくなる

- チーム内のコミュニケーションをとりやすくなる

3. 新規事業の顧客開発に役立つフレームワークおすすめ6選

フレームワークは数多くの種類が存在するため、どれを使っていけばよいか迷われる方も少なくないでしょう。ここからは顧客開発(顧客を理解し、顧客がほしがるアイデアを発見・検証・実現していく活動)において私も活用しているフレームワークや、よく耳にする有名なフレームワークをいくつかピックアップしてご紹介します。

3-1. 共感マップ

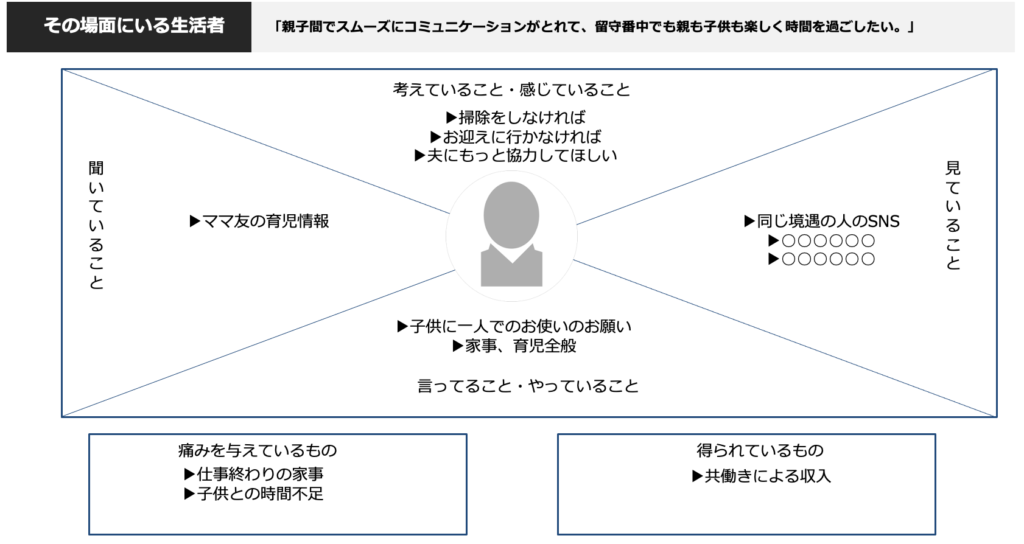

共感マップは、生活者の言動や心理を多面的に捉えるためのフレームワークで、生活者が①見ていること、②聞いていること、③感じていること、④言っていること・やっていること、⑤痛みを与えているもの、⑥得られているものの6つの要素を一枚絵で表します。新規事業開発においては、まだターゲットが決まっていない初期の段階で、対象となる領域にいる生活者が何を考えているのかを仮説としてブレストし、リサーチのフォーカスを定めるときなどに使われます。

3-2. キャスト

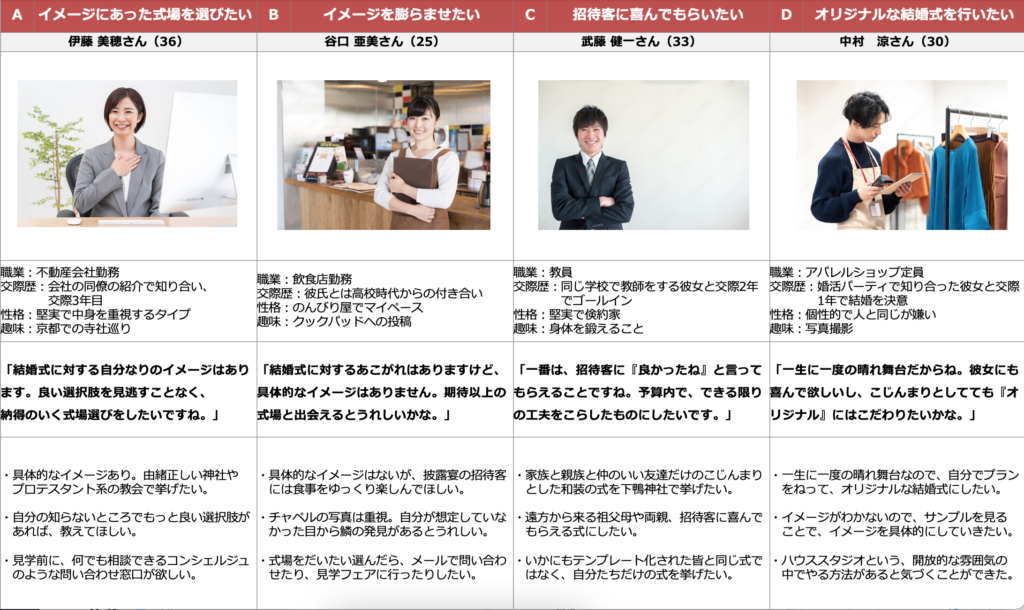

キャストは、生活者のニーズや価値観のパターンを人物像として表現するフレームワークです。パターンごとに、①ベースとなる価値観を端的に表すキーフレーズ、②その価値観にひもづくニーズを記述します。新規事業開発においては、生活者心理の全体像の把握や、アイデア発想のインプットなどに活用されます。一人ひとりのキャストはソリューションの方向性を表していて、最終的に、アイデアとの組み合わせによって、どのキャストをターゲットにするのかが決まります。

3-3. ストーリーボード

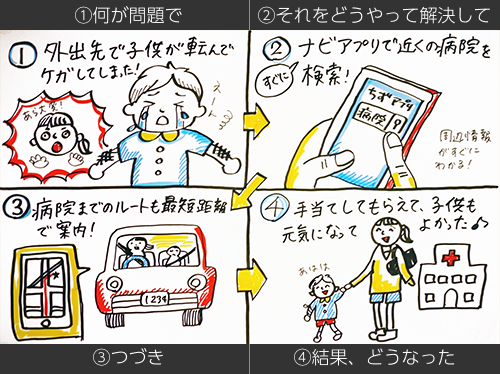

ストーリーボードは、あなたの考える製品・サービスを通じて顧客がどのような体験をするのかを、一つのストーリーとして描写するフレームワークで、アイデアを構成する①課題、②価値、③解決策の3要素を4コマ漫画形式で表現します。アイデアを疑似体験させることでターゲットによる検証が可能となり、早く賢く学ぶことによって、新規事業の最大の失敗要因の一つである “No market need(誰もほしがらなかった)” を回避することができるようになります。

3-4. ペルソナ

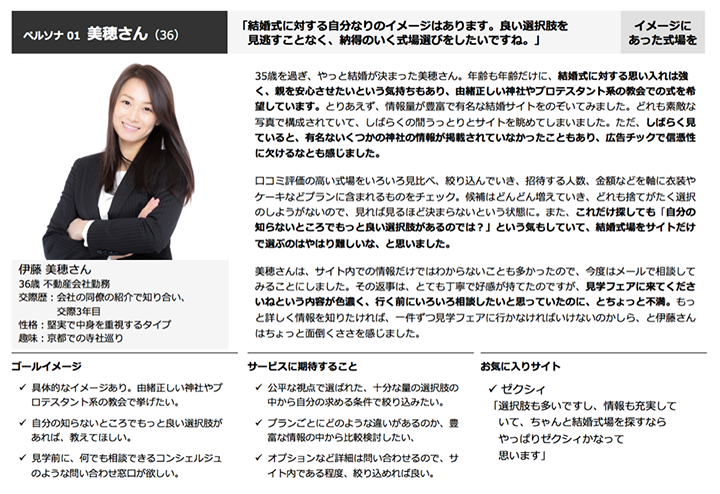

ペルソナは、あなたの考える製品・サービスのターゲットを具体的な人物像として描写するフレームワークです。①何をしようとしているのか(ゴール)、②何を求めているのか(ニーズ)、③何に影響を受けているのか(コンテキスト)を中心に記述します。新規事業開発においては、アイデアを具体化していくうえで様々な意思決定をしていかなければなりませんが、「ペルソナがうれしいと思うか」を判断基準にすることで、筋の通った判断ができるようになります。

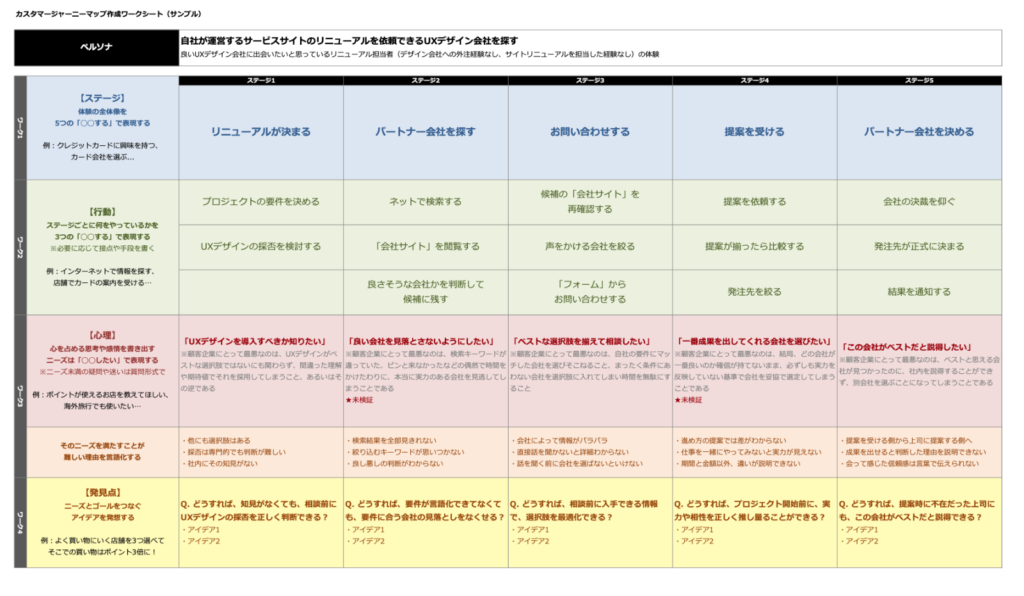

3-5. カスタマージャーニーマップ

カスタマージャーニーマップは、あなたの考える製品・サービスを利用する顧客が、様々な接点を横断してどのような体験をするのかを、時系列に沿って一枚絵で表現するフレームワークです。新規事業開発においては、アイデアを具体化する最初のタイミングで活用しますが、ある一瞬や特定の接点における体験をどうするかではなく、顧客との長期に渡る関わりの中で、一貫して満足のいく体験を生み出すためにはどうすれば良いかという着想を得ることができるでしょう。

3-6. シナリオ

シナリオは、顧客があなたの製品・サービスを使ってどのようにゴールを達成するのかという仮説を物語として表現するフレームワークです。アイデアを具体的な機能・コンテンツやデザインに落とし込んでいくときの要件にもなります。新規事業開発においては、ゼロから体験を生み出していかなければならないため、シナリオとして可視化された体験が実際に起こるのかを検証しながら、コンテンツやデザインはもちろんのこと、シナリオそのものの改善も繰り返していくことが求められます。

4. 事業領域の検討に役立つフレームワークおすすめ4選

新規事業開発の多くは、事業領域をどこにするのかの検討からスタートします。これにはまず、自社が置かれている状況を把握し、中長期的にどのような方向に進んでいきたいのかという軸を定める必要があります。ここでは、事業領域の検討に役立つフレームワークを4つご紹介します。

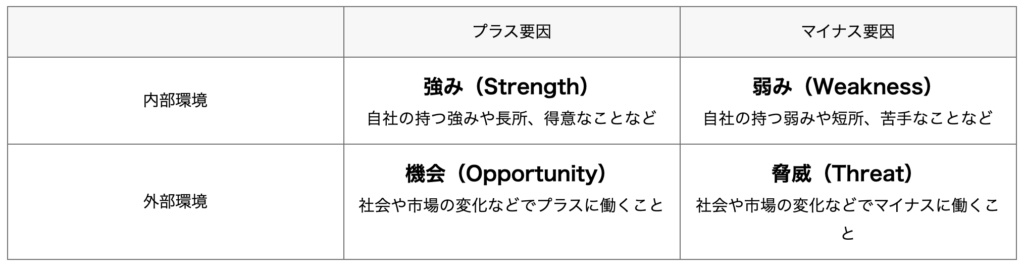

4-1. SWOT分析

SWOTとは、①Strength(強み)、②Weakness(弱み)、③Opportunity(機会)、④Threat(脅威)の4つの頭文字を取ったもので、自分たちの製品・サービスの強みや弱み(①②=内部要因)とビジネスの環境や社会の変化、競合の状況(③④=外部要因)を掛け合わせて分析するフレームワークです。新規事業開発においては、内部環境と外部環境からチャンスのある領域がどこにあるのかを見つけ出す目的でよく使われます。

外部要因をマクロ視点で分析するときはPEST分析、競合優位性をより深堀りたいときはVRIO分析、4P分析、4C分析などと組み合わせて使うと良いでしょう。

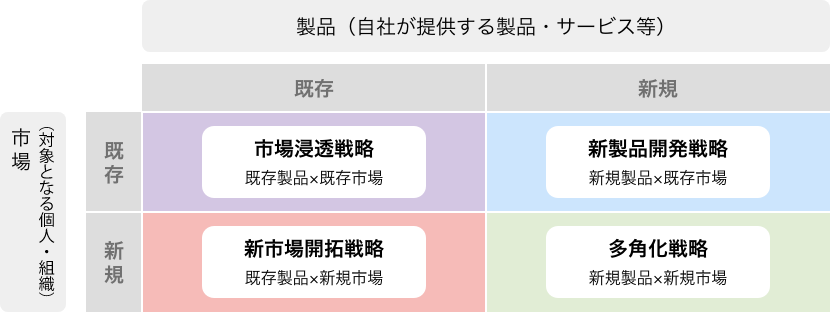

4-2. アンゾフの成長マトリクス

アンゾフの成長マトリクスとは、縦軸を「市場」「製品」、横軸を「既存」「新規」にわけて、事業の成長戦略をシンプルに描くフレームワークです。既存製品を新しい市場に売り込むのか、まったく新しい製品を作るのかなど、どういう方向で事業を成長させるのかを検討します。新規事業開発においては、市場開拓(既存製品 x 新規市場)、製品開発(新規製品 x 既存市場)、多角化(新規製品 x 新規市場)のどこに軸足を置くのかを検討するときによく使われます。

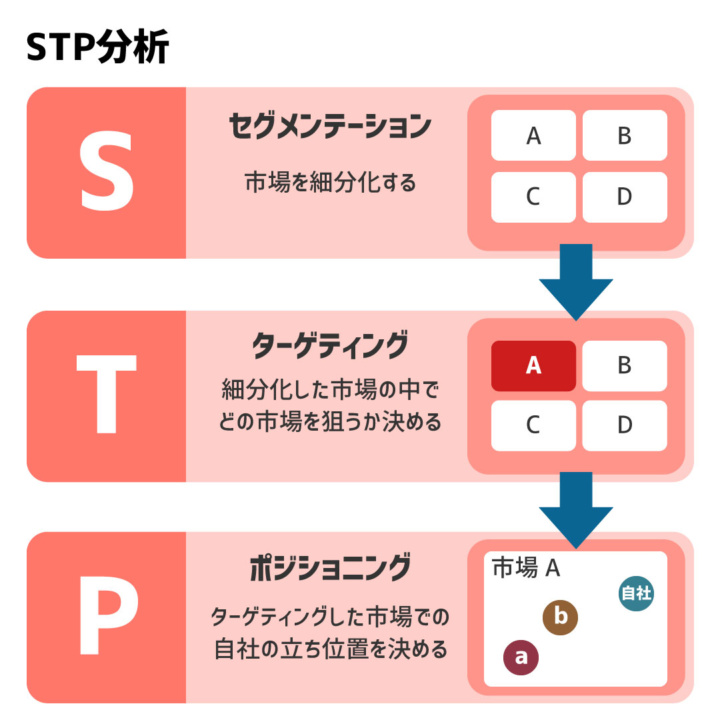

4-3. STP分析

STP分析とは、①Segmentation(市場の細分化)、②Targeting(ターゲット市場の選定)、③Positioning(立ち位置の明確化)の3つの頭文字を取ったもので、自分たちの製品・サービスが、どの市場でどのような立ち位置になっているかを分析するフレームワークです。新規事業開発においては、アイデアが見つかった後、それを強く欲する人がどこの市場にいるのか(どの財布からお金を出してくれるのか)、どうして代替品ではなくそれを選ぶのかを検討するときによく使われます。

①にはキャスト、②にはアドバンテージマトリックスやファイブフォース、③にはポジショニングマップなどを組み合わせて使っても良いでしょう。

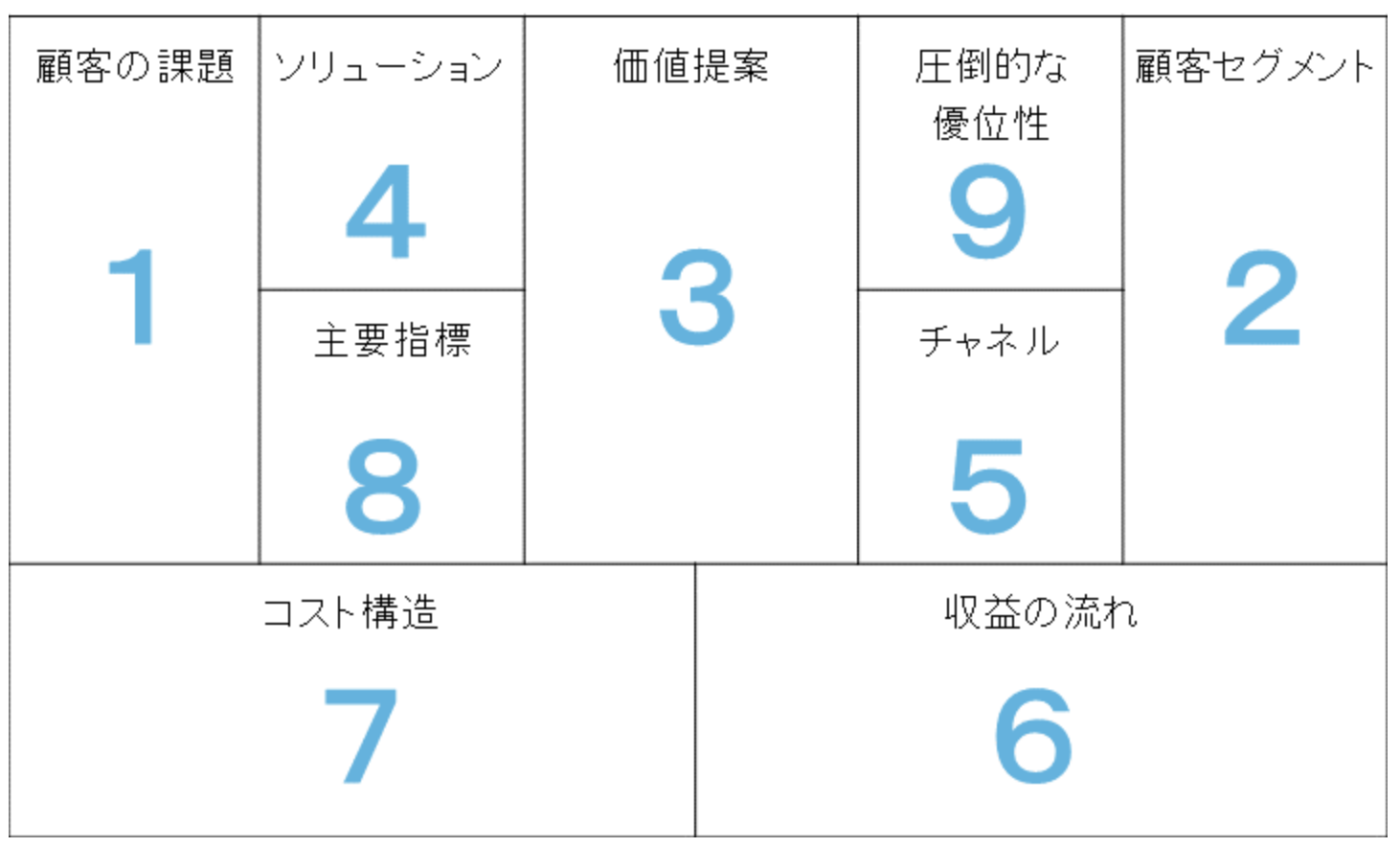

4-4. リーンキャンバス

リーンキャンバスは、ここまでに検討してきたビジネスモデル(=事業が成立する仕組み)を、①顧客セグメント、②課題、③独自の価値提案、④ソリューション、⑤チャネル、⑥収益の流れ、⑦コスト構造、⑧主要指標、⑨圧倒的な優位性の9つの要素からなる一枚絵で表すフレームワークです。新規事業開発においては、アイデアが見つかった後すぐに仮説としてのビジネスモデルを描き、その後より具体的な検討や検証を進める中で修正しながら事業開発を進めると良いでしょう。

5. 新規事業フレームワークに関するFAQ

最後に、新規事業開発の現場へのフレームワーク導入にあたってよくあるご質問にお答えします。

5-1. どのフレームワークを使えば良いのか決められないのですが…?

目的にあったものさえ選んでいれば、その議論にあまり意味はありません。例えば、ビジネスモデルを俯瞰するという目的で、ビジネスモデルキャンバスとリーンキャンバスのどちらを使うべきか?カバー範囲が微妙に違いますが、両者とも重要検討項目の7割カバーを目指しているものなので、どちらを選んでも10割にはならないという意味で大差ありません。迷いを捨てて、あなたの直感を信じ、「7割の議論を今すぐ開始できる」というメリットを享受してください。

なお、本記事で紹介しているフレームワークは、皆さんが迷わなくてすむよう、新規事業開発の中で重複なく一通り使っていくイメージで、有名なものを厳選しています。また、フレームワークごとに目的や活用場面を整理した資料を作成しましたので、必要な方は下記よりダウンロードしてください。

5-2. 自社の事情にあわせてフレームワークをカスタマイズして使っても良いですか?

事業開発の経験が少ないうちは、あまりおすすめしません。フレームワークは、何から着手すべきか、どういうやり方で検討すべきかといった How を自分で発明する必要がなくなり、今すぐ中身の検討にフォーカスすることができる「スピード」が最大のメリットです。フレームワークのカスタマイズに時間を使ってしまうと、その良さが消えてしまいます。フレームワーク自体はそのまま使って、必要だと感じたタイミングで追加検討するレベルで事足りることが大半でしょう。

また、フレームワークは共通言語としての役割も果たします。あるフレームワークを知っている人同士であれば、前提を共有することなく、内容の議論にすぐに入れます。フレームワークをカスタマイズしてしまうと、変更した項目やその妥当性を理解してもらうところから始めなければなりません。

5-3. フレームワークを使った検討にどれくらい時間をかけるべき?

「(最初に時間を決めて)この時間内でどこまで検討すべきか」という逆算思考をおすすめします。フレームワークを使って出てくるのは、いま皆さんの頭の中にあることだけです。重要なのは、そこでわかったことをもとに、情報が足りていないのであれば追加でリサーチを、詰められていないところがあるのであれば追加で議論を、リスクの高い仮説が見つかったのであれば検証をという具合に、次のアクションを起こすことであって、フレームワークを使った頭の体操に時間をかけ過ぎるべきではありません。

フレームワークごとに目安となる時間を整理した資料を作成しましたので、必要な方は下記よりダウンロードして、ぜひご活用ください。

5-4. 経験者が少なく、フレームワークを正しく使えているのか自信がないのですが…?

フレームワークが正しく使えているかどうかは、目的が達成できたかどうかではかりましょう。例えば、後に続くアクションのポイントが見えたか、要件を抽出できたか、判断に必要な情報が揃ったかなどによってはかります。逆に言うと、そのフレームワークを使う目的をしっかり意識していないと、次のアクションにつながらなくなるので注意してください。

一方で、フレームワークごとに癖がある(例:粒度の高い議論を先にした方が良い、アイデアの種類によって埋まらない項目がある、検討の際に人選に注意した方が良いなど)のは確かですので、できれば事業開発経験が豊富な人にアドバイスをもらうのは有益だと思います。

6. まとめ:フレームワークで新規事業を加速しよう!

本記事では、新規事業における事業領域の検討や顧客開発で役立つ、おすすめのフレームワークをご紹介しました。これから新規事業を立ち上げる企業様に少しでもお役立ていただけましたら幸いです。

弊社は、これまで数多くの新規事業コンサルティングを担当してきました。どこからスタートしたらいいのかわからないなど思っている方がいましたら、ぜひお問い合わせください。