UXデザインにおいて、革新的な製品やサービスのアイデアはどこから湧いてくるのでしょうか?

新規事業の開発や事業の継続成長のためのUXデザインでは特に、偶然のひらめきや個人の引き出しに頼るのではなく、再現性の高いアイデア発想法が求められます。

本日は、0→1のアイデア発想が求められるUXデザインにおける必須ツールとも言える「ストーリーボード」を使ったアイデア発想法をご紹介します。

本記事と一緒に使うのがオススメ!

ストーリーボード完全ガイドブック(無料)

ストーリーボードの作り方からテンプレート、サンプルまで収録。この1冊で誰でもすぐに作成いただけます。

目次

UXデザインにおけるストーリーボードの基礎

まずは、「ストーリーボード」とは何か聞いたことがない方のために、基礎をおさらいしておきましょう。

ストーリーボードとは

ストーリーボードは、あなたの製品・サービスを通してユーザーがどのような体験をするのかを、一つのストーリーとして描写したものです。汎用性が高く様々な場面で使えるツールですが、私たちはこれを、UXデザインにおいて最も重要な「ユーザーが感じる価値」を視覚化するためのツールとして使っています。

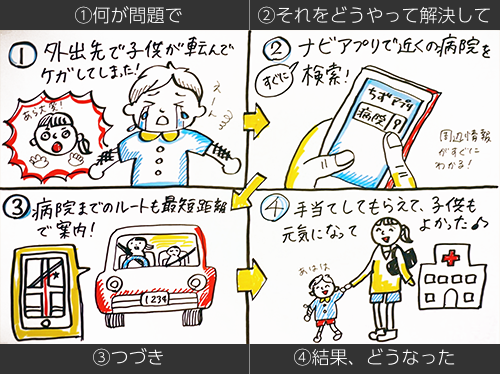

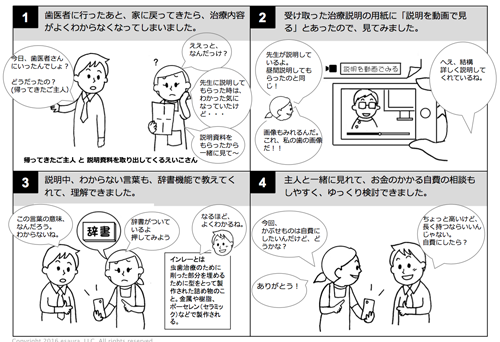

ストーリーボードのサンプル

ストーリーボードでは、1つの体験を複数のコマに分割して時系列で表現します。各コマは、そのシーンを象徴する「イラスト」と、状況や心境を説明する「ナレーション」や「セリフ」によって構成されます。

コマ数に決まりはありませんが、「ユーザーが感じる価値」にフォーカスしたい場合、私は4コマ(各コマの役割は後述)をおすすめしています。コマ数の制限によって、自然と「価値を伝えるのに最低限なくてはならないシーン」にフォーカスすることができるためです。

どのようなタイミングでストーリーボードを描くのか

UXデザインにおいて最も重要かつ難しいのは、自分たちが実現しようとしている価値が “本物” なのかを見極めることです。特に、「こんな製品・サービスにしてみてはどうか」というアイデアレベルの段階では、そのアイデアが持つ価値が明確になっておらず、チームメンバーそれぞれが異なった受け取り方をしているケースも多いため、議論の対象にすることさえ困難を極めます。

ストーリーボードは、このようなアイデア発想直後の混沌とした状況において特に、その威力を発揮します。はじめは漠然としている製品・サービスが提供する価値を、ストーリーボードを使って可視化することで、「ユーザーにとって何がうれしいのか」を具体的にイメージできるようになり、それを第三者と共有したり、評価、改善したりすることができるようになるのです。

なぜ、ストーリーボードなのか?

私がストーリーボードはUXデザインの必須ツールだと考える理由をご説明します。

理由1. アイデアを具体化するため

ブレインストーミングなどでアイデア発想をしたことがある方は経験されたことがあると思いますが、そのような場で出る初期のアイデアは、断片的だったり表面的だったりするものが大半です。

ストーリーボードを描くためには、1つのストーリーを創り上げなければなりません。断片的なシーンの前後には何が来るのかといった連続性や、どうしてそのような展開になるのかといった理由が読み取れないと、ストーリーとして成立しないため、自然とそれらの “行間” をデザインすることにつながります。

理由2. 体験が生み出す価値にフォーカスするため

UXデザインでは、対象となる体験を価値、行動、操作の3つのレイヤーに分けて考えることがあります。これら3つは順番に、抽象度の高いレイヤーから具体度の高いレイヤーに、言い換えると目的から手段になっていくイメージですが、最も重要なのは言うまでもなく、目的である「価値」のレイヤーです。

ストーリーボード(特に、4コマなどの制限がついたもの)は、この「価値」のレイヤーにフォーカスするのに向いています。コマ数の制限によって、操作や行動といったディテールに寄るのではなく、「結局、ユーザーにとって何がうれしいのか」という高い視点を保つことができるからです。

理由3. ソリューション検討にユーザー視点を持ち込むため

UXデザインプロジェクトとしてユーザーリサーチをしっかりとやってきたチームであっても、ソリューションの検討に入ったとたんに技術視点になってしまうことがあります。技術に詳しいメンバーほど、この傾向が強まりますが、それは自分の得意分野に近くなればなるほど、(普段は意識することのない)自らの視点を変えることが難しくなるためです。

ストーリーボードでは、技術の中身にフォーカスするのではなく、その技術によって何ができるのか、すなわち登場人物であるユーザーの視点で見たときにどのような良いことが起きるのかを描写します。これにより、特に意識しなくても、ソリューションアイデアをユーザー視点で検討することができるようになります。

理由4. アイデアを第三者と共有しやすくするため

通常、「こんな製品・サービスにしてみてはどうか」といった初期段階のアイデアは漠然としていて、聞き手によっていかようにでも異なる解釈が可能です。そのため、「そのアイデアいいね!」と皆が賛同して始まったにもかかわらず、蓋をあけてみると個々の認識がバラバラだったということが、現実には多々起こり得ます。

ストーリーボードは、そのアイデアを実現することでユーザーが何を体験するのかを視覚的に表します。

- ユーザーはどのような状況や環境にいるのか

- ユーザーは何に困っているのか

- ユーザーはその製品・サービスを使って何をするのか

- ユーザーは結果的に何を感じるのか

これらを具体化することで、漠然としがちなアイデアのイメージを第三者と共有することが可能になります。

理由5. アイデアを検証可能にするため

一つのアイデアの良し悪しを見極めるのは容易ではありません。それが革新的なアイデアであればあるほど、具体的なイメージがわかず、「何となく良さそうではあるけど、実際に体験してみないとわからないよね」という状態に陥ります。

ストーリーボードは、アイデアを疑似体験させてくれるツールです。ストーリーボードに描かれた体験に「共感できるか」を聞くことで、アイデアを評価できるようになります。ストーリーボードの時点で魅力を感じない体験は、それを形にしても決して良いものにはなりません。この時点でしっかりと評価し、磨き込んでおくことが重要になるでしょう。

理由6. 事業における意思決定を支援するため

UXデザインは、ビジネスニーズとユーザーニーズの折り合う地点を探る活動です。大抵の企業では、ビジネスニーズの方が身近にあって考えやすいため、ビジネスニーズを起点に考え始めてしまいがちですが、気づくとユーザーニーズが置き去りになっていた、というケースも珍しくありません。

ストーリーボードに描かれるのは、ユーザーにとってうれしい体験です。ユーザー側から見たときにはずれのない選択肢をテーブルの上に並べて、ビジネス視点で絞り込んでいくことで、自然とビジネスニーズとユーザーニーズ折り合う地点を捉えることができます。

ストーリーボードの作り方(前半〜アイデアの幅出し)

本記事では、私たちがよく作っている4コマ形式のストーリーボードの作り方をご紹介します。前半は、ストーリーボードを描くための準備を行います。

本記事と一緒に使うのがオススメ!

ストーリーボード完全ガイドブック(無料)

ストーリーボードの作り方からテンプレート、サンプルまで収録。この1冊で誰でもすぐに作成いただけます。

STEP1. ストーリーボードの構成と考える順序を理解する

そのアイデアによって、ユーザーが抱える問題がどのように解決されるのかを4コマで表現します。①→④→②→③の順に考えていくところがポイントです。

- ①コマ目:何が問題で(ニーズ)

- ②〜③コマ目:それをどうやって解決して(ソリューション)

- ④コマ目:結果、どうなったか(ゴール)

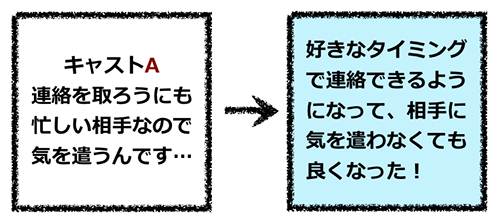

STEP2. 解決すべき問題を定義する(①)

アイデア発想の前提として、「ユーザーが置かれている状況や抱えている問題」を整理します。整理の仕方は任意ですが、下記3点を意識しておくと良いでしょう。

- 想像ではなく事実にもとづいている

- 重要な問題のパターンが洗い出されている

- 各パターンで、次の行動につながる心理が見えている

私たちはよく、これらを「キャスト」として整理しています。ワークショップのインプットとしても使いやすいのでおすすめです。キャストの作り方については、下記の記事を参考にしてください。

STEP3. 最高の体験を発想する(④)

STEP2で定義した問題に対して、「最高の体験」を発想します。ただの問題解決でなく、新しい価値を生み出すアイデアを発想するには、ここでどれだけ “ジャンプ” できるかがポイントになります。

- これ以上ない体験であること(魅力)

- これまでにない体験であること(新規性)

- 既存の常識をくつがえす体験であること(驚き)

この時点ではまだ漠然としていて構いません。上記の観点をふまえて、「最終的に何が起きて、ユーザーは何と言って喜ぶのか」を端的に表現しましょう。

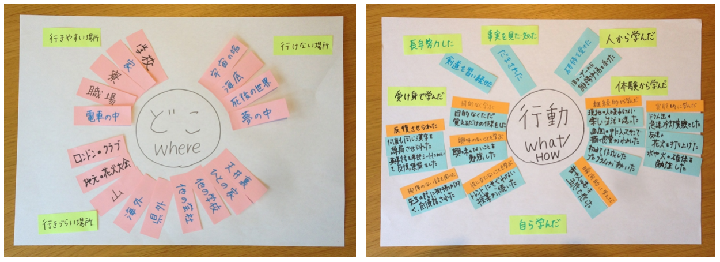

STEP4. アイデアのネタ出しをする(②〜③)

STEP3で発想した最高の体験を実現するための「ソリューション」を発想します。機会領域を探るために、ここでしっかりとアイデアのネタ出しをしておくことが重要です。ネタ出しのためのアイデア発想においては、多様性、視点、ひらめきの3点がポイントになるでしょう。

- 多様なバックグラウンドを持つ人たちと一緒にアイデア発想を行う(多様性)

- 視点の異なる問題パターンをベースにアイデア発想を行う(視点)

- 普段と違う場所や環境でアイデア発想を行う(ひらめき)

アイデアは直感で絞り込みます。この段階では、アイデアそのものというよりも、方向性を見出すことに重きを置くため、アイデアを良いと感じた理由の分析に時間をかけましょう。

STEP5. アイデアのバリエーションを考える(②〜③)

STEP4の結果をインプットにアイデアの「バリエーション」を考えます。「表面的なアイデアやありきたりなアイデアしか出ない」という状況を抜け出すために、1つのゴールを実現するアイデアの周辺にある様々なバリエーションを発想します。

アイデア発想の主な切り口となるのは、1)技術、2)リソース、3)コンテキストです。現実的な切り口だけでなく、ある程度極端に条件を振ってみることをおすすめします。

ストーリーボードの作り方(後半〜アイデアの磨き込み)

後半は、いよいよストーリーボードの作成に入ります。手持ちのアイデアがある場合は、ここから始めても構いません。

STEP6. ストーリーの構成をテキスト化する

STEP1でお伝えした通り、4コマ形式のストーリーボードの場合、各コマの役割は、①コマ目:何が問題で、②〜③コマ目:それをどうやって解決して、④コマ目:結果、どうなったか、を基準に考えます。それぞれのコマで、何を説明するかを短いテキストで書き起こしていきましょう。

テキスト構成を書き起こす際のチェックポイントは下記の4点です。

- ユーザーが認識していない問題や仕組みを説明し過ぎていないか?

- ユーザーの次の行動につながる心理がわかるか?

- 4コマの間にユーザーの心理がどのように変わっていったのかがわかるか?

- ユーザーの心理を変えたものは何だったのかがわかるか?

一つのストーリーを成立させるために、自然とこれらの “行間” をデザインしていくことになります。

STEP7. ストーリーボードとしてシートに描き起こす

STEP6で作成したテキスト構成に沿って、ストーリーボードを描きます。各コマの構成要素は、そのシーンを象徴する「イラスト」と、状況や心境を説明する「ナレーション」や「セリフ」です。

一通り描き終えたら、下記のポイントをセルフチェックしましょう。

- ユーザーにとって何がうれしいのかを読み取ることができるか?

- ユーザーにとって魅力、新規性、驚きを感じさせるストーリーだと感じられるか?

- 一つのストーリーとして違和感を感じるところはないか?

STEP8. ストーリーボードから学び、アイデアを磨き込む

ストーリーボードは、作品ではなく、学びとデザインのためのツールです。よって、絵が得意なデザイナーだけが描くのではなく、企画に関与する全てのメンバーが描いてお互いにレビューすることをおすすめします。アイデアは同じであっても、各メンバーのストーリーボードは少しずつ(あるいは大きく)違ってくるはずで、ここに重要な学びや発想の余地が残されているからです。

メンバー間のレビューが終わったら、ストーリーボードをいったん清書して、ユーザーにも見てもらいましょう。ここで得られる「良さそうですね。でも私は使わないかな…」といった反応は、ユーザーがそのアイデアを実現した製品・サービスを手にしたときの反応と強い相関があります。

価値のレイヤーでユーザーに刺さらないアイデアは、それを具体化した行動や操作のレイヤーで挽回しようと思っても、なかなか難しいことが多いです。ストーリーボードの時点で、「今すぐほしい!」「早く本物を見たい!」という反応を得ることを目指して、アイデアを磨き込んでいきましょう。

STEP9. ストーリーボードを活用する

ストーリーボードは、以下のような用途で活用できます。

- アイデアを第三者と共有するコミュニケーションツールとして

- アイデアを検証し磨き上げるデザインツールとして

- アイデアの方向性を絞る意思決定ツールとして

- アイデアをシナリオなどで具体化していく際のインプットとして

これらのうち、事業視点では「意思決定ツール」としての活用が気になるところかと思います。「こんな製品・サービスにしてみてはどうか」といった初期段階のアイデアは、具体性に乏しく検証が難しいのですが、ストーリーボード化することで、良し悪しの評価が可能になります。どのアイデアへの反応が最も良いかを定量化することで、アイデアの方向性を絞る意思決定の裏付けとしても使うことができるでしょう。

ストーリーボードを作成する際のコツ

ストーリーボードを作成する際には、いくつかの重要なポイントを意識することで、より説得力のあるストーリーを構築することができます。

描く順番を意識する

ストーリーボードは、考える順序が非常に重要です。特に、課題(①コマ目)と結果(④コマ目)を先に考えることで、ストーリー全体の方向性が明確になります。

例えば、「ユーザーがどんな問題に直面しているのか(①コマ目)」と「その問題を解決した結果、どのような満足感が得られるのか(④コマ目)」を明確にしてから、その間を埋める形で「解決策(②〜③コマ目)」を描くと、流れが自然で説得力のあるストーリーボードを構築できます。

ストーリーとしての流れに違和感がないか?

ストーリーボード全体を通して見たときに感じる、小さな違和感を見逃さないようにしましょう。

課題と結果の組み合わせに対して「解決策がずれている」ときや、解決策は良くてもそれを表現するために選定した「シーンがずれている」ときは、往々にして、嘘っぽさや唐突感のある話になりがちです。

ストーリーとして成り立つ限界まで要素が削られているか?

ストーリーボードに盛り込むのは、本当に必要な要素だけにしましょう。

プロダクト開発では「Nice to have」な要素が増えがちですが、最初の段階で徹底的に引き算をして「Must have」な部分だけに集中することが重要です。

主人公自身の視点で、新しさや驚きを感じているか?

主人公が、他の選択肢ではなくこのアイデアを選ぶ理由が明確であるか確認しましょう。

世の中の「既存の代替手段」よりも一歩抜きん出た、新しさや驚きが感じられるかが、アイデアの良し悪しを左右します。

また、本来主人公には見えていな仕組みや機能を説明し過ぎても、それは主人公が実際に体験するストーリーとは言えません。ストーリーボードは「売り込む」ものではなく、主人公の体験を淡々と「描写する」ものだと意識してください。

チームが自信を持てるか?

チーム全体で「このストーリーボードなら、間違いなくユーザーは喜ぶはずだ」と信じられるかを議論しましょう。

顧客との対話の前に、チーム内で仮説を立て、議論を尽くし、「自分たちは正しい方向に進んでいる」と自身が持てるアイデアにすることは重要です。

ターゲットを浮かび上がらせるプロセス

ストーリーボードを作るタイミングでは具体的なペルソナや、細かいターゲットセグメントを決めておく必要はありません。「どの層にアイデアが響きそうか」をざっくりと定義するだけで十分です。その後、ストーリーボードを検証ツールとして活用し、アイデアの適性を探りながら、どのような背景やニーズを持つ人に響くかを明らかにしていきます。

簡単に始められるテンプレートやツールの活用

「ゼロから描くのはハードルが高い」という方におすすめなのが、ストーリーボード専用のテンプレートやツールの利用です。これらを活用することで、作業の効率が大幅に向上します。

おすすめのテンプレートとツール

- えそらLLCのフレームワーク集:当社が用意したフレームワーク集です。ストーリーボードだけでなく、UXデザインや新規事業開発における様々なテンプレートをご用意しています。

- GoogleスライドやPowerPoint: シンプルなレイアウトが作りやすく、チームメンバーと共有も簡単。

- FigmaやCanva: デザイン性の高いツールで、直感的に操作が可能。

テンプレートを活用することで、フォーマットに悩む時間を短縮し、アイデア出しやビジュアル化に集中できます。

ストーリーボードの導入にあたってのFAQ

最後に、ストーリーボード導入にあたってよくあるご質問にお答えします。

Q1. 絵が苦手です…私でもストーリーボードを描けますか?

ストーリーボードに必要なのは、上手い絵を描くスキルではなく、コミュニケーションとして情報が相手に伝わる絵を描くスキルです。これは、どちらかというと、絵そのものというよりは構成の問題であり、絵を描く前の準備段階が一番大事だということを意味しています。そのことがわかっていれば、絵は苦手でも全く問題ありません。

ここまで見てきたように、ストーリーボードを作成する工程は、「何を(STEP1〜6)」「どう表現するか(STEP7)」の2つに大きく分かれますが、絵のスキルが要求されるのは「どう表現するか(STEP7)」のみで、重要な工程ではあるものの、ごく一部に過ぎません。メインは「ユーザーに価値をどう伝えるのか」という構成を考えるところになるので、絵が苦手なあなたでも(私もその一人です)十分に力を発揮できるでしょう。

Q2. プロトタイピングと何が違うのですか?UI をさっさと描いた方が良いのでは?

ストーリーボードを使ったアイデアの磨き込み(=ストーリーボーディング)は、大きな意味ではプロトタイピングの一種で、いずれも「作りながら考える」という考え方にもとづいています。

違いは、プロトタイピングは特定のアイデアの精度を高めていくものであるのに対し、ストーリーボーディングはアイデアの方向性を見定めるためのものであるという点です。すでに特定のアイデアがある場合は、一気にプロトタイピングに進んでもらって構いません。一方、広い領域の中でまだどこを攻めて良いか見えていない場合は、ストーリーボーディングから始めることをおすすめします。

Q3. これを1回やれば本当に良いアイデアが出るんでしょうか?

難易度は上がりますが、各STEPの精度を高めて、1回のストーリーボーディングで優れたアイデアを量産できるように工夫することは可能です。ただし、私自身は、アイデア出しは1回のチャンスで場当たり的な成果を狙うものではなく、企業で定常的に取り組むべき地道な活動だと考えています。

0→1のアイデア発想において、革新的なアイデアは簡単には見つかりません。また、たまたま見つかったとしても、それをそのタイミングで実現できる保証はありません。月に1回1時間で良いので、定期的にアイデア出しを行い、優れたアイデアをストックしていくことで、企業としての企画力および実行力は格段に向上すると思います。

ストーリーボードの活用方法

ストーリーボードは作成するだけではなく、実際のプロジェクトでどのように活用するかが重要です。このセクションでは、ストーリーボードをプロジェクトで効果的に活用する方法を具体的にご紹介します。

アイデア共有のツールとして

ストーリーボードは、プロジェクトの初期段階におけるアイデア共有に最適なツールです。言葉だけで説明するのが難しいコンセプトも、視覚的に表現することで、関係者全員が同じイメージを共有できます。

例えば、新しいアプリのアイデアを発案したとしましょう。ストーリーボードを使えば、ユーザーがどのようにアプリを使い、どんな体験を得られるのかを具体的に描けます。この視覚的な共有プロセスにより、全員が共通の理解を持った上で議論を進められるのです。

ユーザーテストやプロトタイプ評価での利用

ストーリーボードは、ユーザーテストやプロトタイプ評価の準備段階でも活用できます。ユーザーの行動シナリオを事前にストーリーボードで描き出すことで、テストシナリオがより明確になります。

例えば、次のような使い方が考えられます:

- ユーザー行動の予測: ユーザーが特定のシナリオでどのように動くかをシミュレーション。

- 課題の洗い出し: ストーリーボードを基に、プロトタイプで検証すべきポイントを特定。

- 改善点の議論: ユーザーの感想をもとにストーリーボードを更新し、次の開発に反映。

これにより、ユーザーの体験をより深く理解し、プロトタイプの完成度を高めることができます。

プレゼンテーション資料として

プロジェクトを外部の関係者や投資家に説明する際にも、ストーリーボードは強力なプレゼンテーションツールとなります。視覚的な資料は、文字だけの資料に比べて直感的に理解しやすく、相手の興味を引きつけます。

例えば、次のような活用法があります:

- 製品のユースケース説明: ユーザーが製品をどのように使うのかをビジュアル化。

- ビジョン共有: チーム全体で「目指すべき方向性」を共有する。

- 価値提案の強調: ユーザーの課題と、それを解決するソリューションをストーリーボードで説得力を持って示す。

このように、ストーリーボードは単なる「内部ツール」ではなく、外部への発信力を強化する手段としても活用できるのです。

ストーリーボードの事例

実際に作成されたストーリーボードを見てみたいという方に、具体的な作成事例を多数収録した『ストーリーボード完全ガイドブック』をご用意しました。

テンプレート付きで、あなたのプロジェクトでもすぐに活用可能です。ぜひダウンロードして、具体的な事例からインスピレーションを得てみてください!

まとめ:アイデア発想力はマネジメントできる

ストーリーボードを使ったアイデア発想は、通常の1回のブレストでは出せないような発想の幅と深さを出すことができます。UXデザインにおいて最も重要な「体験が生み出す価値」にフォーカスできるツールとして、貴社のプロジェクトにも取り入れてみてはいかがでしょうか。

より詳しく学びたいという方のために、無料セミナーを開催しています。こちらもぜひご利用ください。

チームの発想力、企画力を向上させたいとお悩みのプロジェクトマネージャーの方はご相談に乗りますので、ぜひお問い合わせください。