アイデア発想は、UXデザインにおいて最も重要な工程の一つです。

ところが、「さあ、ブレストだ!」とチームでアイデア出しを始めてみたものの、良いアイデアが出ないまま終わった…といった苦い経験をしたことはないでしょうか?

ブレインストーミングをはじめとするアイデア発想には、ありがちな失敗パターンが存在します。本日は、そのような失敗をどう回避すれば良いのかのヒントをご紹介します。

セミナーで学びたい方はこちらもおすすめ

目次

UXデザインにおけるアイデア発想の失敗パターン

ここでは、私がUXデザインの実務で経験した、アイデア発想の失敗パターンをご紹介します。

失敗① 偏ったアイデアばかりで広がりがない…

社内でメンバーを募って普通にブレストをやると、高い確率でアイデアが偏ります。同一の社内だと(部署内だとさらに)、価値観、知識、経験、背景などの似通った人たちが多くなりがちで、アイデアを発想する視点が偏ってしまうからです。

ここでの課題は、「どうすれば幅広い視点を持てるか」です。1人が持てる「視点」には限界があるため、どこか他所から「視点」を借りてくるという考え方が重要になるでしょう。

- なるべく職種や専門の異なる多様性を持ったメンバーを集める

- ユーザーリサーチを行って、第三者の視点=幅広い価値観を取り込む

失敗② 取り留めのないアイデアで発散しすぎて収集つかず…

ブレストでは『自由奔放』にアイデアを発想することが推奨されていますが、「いま、自社がやっていないことなら何でもOK」のような軸のないアイデア出しは発散し過ぎてしまい、うまくいきません。

ここでの課題は、「誰のどのような問題を解決するのか」というアイデア発想の軸をはっきりとさせておくということです。UXデザインでは人の体験を考えていくので、解決すべき問題を洗い出したら、それを「具体的な人物像」として表現しておくと、アイデアを考えやすくなるのでおすすめです。

- 解決すべき問題を、ユーザーリサーチなどにより洗い出しておく

- 解決すべき問題を、具体的な人物像として表現する

失敗③ 対処療法のような表面的なアイデアしか出てこない…

目前のニーズをそのまま解決しようとすると、対処療法的なアイデアになりがちです。ブレストは『質より量』とよく言われますが、表面的なアイデアはいくら量があっても質には転換されないので注意が必要です。

ここでの課題は、「その人が本質的に求めていることは何か」を知ることです。個々のニーズからいきなりアイデア出しをするのではなく、個々のニーズから、1)本質的な欲求、2)最高の体験、3)アイデアの順に情報を変換していくことで、深いアイデアを発想することが可能になります。

- ラダリングにより、その人の「本質的な欲求」を抽出する

- 本質的な欲求に答える「最高の体験」を発想する

- 最高の体験をどう実現するかという視点で「アイデア」を発想する

失敗④ どこかで見聞きしたような平凡なアイデアばかり…

最も出て来やすいアイデアは自分たちの頭の中にすでにあるものなので、アイデア出しの最初の時間はどうしても平凡なものが多くなります。アイデアの『結合便乗』が推奨されているのはこのハードルを乗り越えるためですが、「ひらめき力」に加えて「構想力」が必要になるため、なかなか簡単にはいきません。

ここでの課題は、「アイデアをどうやってジャンプさせるか」です。ジャンプの土台になるのは既存のアイデアなので、まずはアイデアの「バリエーション」を出し切ることが重要です。次に、アイデアの前提となっている「常識」や「前提」を可視化し、あえてそれを壊す方向で発想してみると良いでしょう。

- 強制発想法などによりアイデアのバリエーションを出し切る

- テーマに対する常識や前提を可視化し、あえてそれを壊す方向でアイデア発想する

失敗⑤ 具体性に乏しいアイデアから前に進めない…

初期のアイデアは、断片的だったり表面的だったりするものが大半です。具体性に乏しいため、そのアイデアで良いかの判断ができず、具体化のフェーズに進むことができないという「鶏と卵」問題が発生します。

ここでの課題は、ある程度の判断ができるレベルまで「どうやってアイデアを磨き込むのか」です。アイデアの磨き込みは、1)アイデアの具体化、2)アイデアに対する学び、3)アイデアの改善を繰り返すことによって可能になりますが、2)の学びが特に重要です。

- アイデアを何らかの形で視覚化して第三者と共有できるようにする

- 視覚化されたアイデアをターゲットユーザーに提示してフィードバックをもらう

- ユーザーから得た学びをアイデアに反映させる

失敗⑥ 結局、無難なアイデアや声の大きい人のアイデアに落ち着く…

アイデア発想のもう一つの難関は、アイデアの絞り込みです。話し合いで決めようとすると、

- 「それをどう実現するのか」が論点になり、尖ったアイデアが選ばれにくくなる

- 特定のアイデアを指示する声の大きい人が、他者の意見を封殺してしまう

- ”空気” を読んで、役職の高い人の意見に従ってしまう

などの現象が起き、うまくいかないことがあります。ここでの課題は、「どうやってアイデアを決めるのか」です。アイデアの「評価」は決定に向けた情報収集として個々の判断で行い、アイデアの「決定」は全員の意見を聞いたうえで責任者が行うなど、「評価」と「決定」を分けてみてはいかがでしょうか。

- アイデアの評価は、全員参加&個々の判断で行う

- アイデアの決定は、全員の意見を聞いたうえで責任者が行う

失敗⑦ アイデアを形にしたが売れなかった…

CB Insights によると、スタートアップが失敗する一番(42%)の理由は、「NO MARKET NEED(=市場のニーズがなかった)」だと言われています。これを見るだけでも、0→1の新規事業立ち上げにおいて、解決すべき問題を正しく捉えることが、いかに難しいかがわかります。

ここでの課題は、「解決しようとしている問題は “本物” か」を見極めることです。生活者のリアルな声を聞くのはもちろんのこと、「正しい人」に「正しい問いかけ」を行う技術が必要です。ユーザーリサーチなしで解決すべき問題を捉えようとするのは、非常にリスクが高いと言えるでしょう。

- ユーザーリサーチで生活者のリアルな声を聞く

- ユーザーリサーチで「正しい人」に「正しい問いかけ」を行う

アイデア発想を加速するファシリテーターの7つ道具

何の対策もせずにアイデアを出そうとすると、上述したような罠にはまります。個人の発想力を鍛えることは大前提ですが、ここでは、これらの失敗パターンを回避するための「仕組み(あるいはツール)」をご紹介します。

1. 行動観察(失敗①②⑦に効果的)

行動観察は、『対象となる体験が発生している現場に足を運び、そこで起きていることを観察する』定性調査手法の一種です。生活者のリアルな体験を実際に見ることができ、第三者の視点を借りてきやすいという利点があるため、幅広い視点でのアイデア発想に効果的です。発想力に自信のないチームほど、行動観察をやってみることをおすすめします。

行動観察については、下記の記事に詳しく書きましたので、ご参照ください。

2. キャスト(失敗①②③に効果的)

キャストは、『生活者がどのような課題や価値観を抱えているのかを人物像として描写したもの』です。「誰のどのような問題を解決するのか」というアイデア発想の軸になってくれ、生活者への共感をもとにしたアイデア発想ができるようになります。行動観察などのユーザーリサーチ結果をベースにアイデア発想を行いたいというときに、おすすめです。

キャストについては、下記の記事に詳しく書きましたので、ご参照ください。

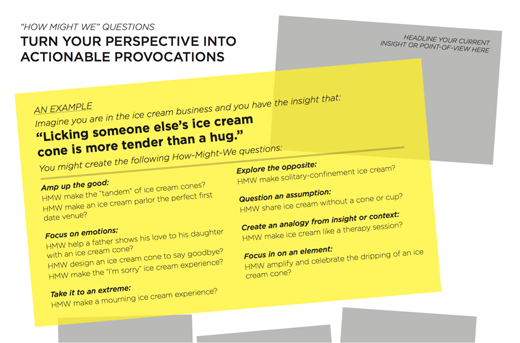

3. HMW(”How Might We” Questions)(失敗③④に効果的)

HMWは、『「どうすれば、◯◯できそうか」というアイデア発想の切り口となる問いかけ』です。私はこれを、自分たちが無意識のうちに囚われている「常識」や「前提」を可視化し、それを壊すような問いかけを考えることで、意外性のあるアイデア発想を行うためのツールとして活用しています。行動観察と組み合わせるとさらに効果的でしょう。

行動観察と組み合わせたHMWの例を、下記でご紹介していますので、ご参照ください。

引用:“How Might We” Questions — Stanford d.school

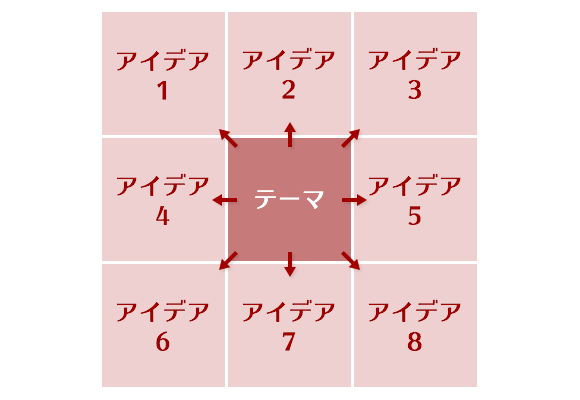

4. マンダラート(失敗③④に効果的)

マンダラートは、『3×3のマスの中央にテーマを、まわりの8マスにアイデアを書いていく強制発想ツール』です。新規性の高いアイデア発想を行う下準備として、すでに個々のメンバーの頭の中にある(大半は平凡な)アイデアのバリエーションを出し切ります。このツール単体では、平凡あるいは表面的なアイデアしか出ない罠から抜け出しづらいため、HMWなどとうまく組み合わせると良いでしょう。

5. ケーススタディ(失敗③④に効果的)

ケーススタディは、『あるケースが解決した問題と解決方法が機能した理由の本質を捉え、他の案件に応用する活動』です。解決方法そのものを真似るのではなく、生活者の心理に何が刺さったのかを抽出して、解釈し直すことで、独創的なアイデア発想が可能になります。普段からケースをストックしておくことをおすすめします。

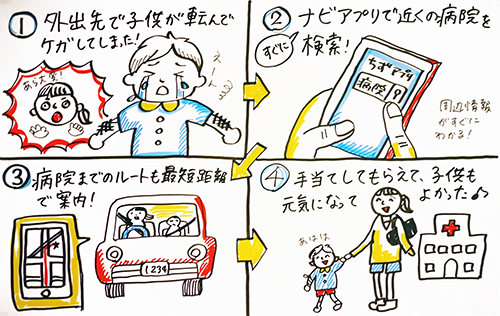

6. ストーリーボード(失敗②③⑤に効果的)

ストーリーボードは、『そのアイデアによってユーザーがどのような体験をするのかを、一つのストーリーとして描写したもの』です。ゴールとしての最高の体験を実現するためには何が必要か、逆算する形でアイデアを磨き込むことが可能になります。また、上述した5つの道具によるアウトプットを統合することができるというメリットもあります。

ストーリーボードについては、下記の記事に詳しく書きましたので、ご参照ください。

本記事と一緒に使うのがオススメ!

ストーリーボード完全ガイドブック(無料)

ストーリーボードの作り方からテンプレート、サンプルまで収録。この1冊で誰でもすぐに作成いただけます。

7. 多重投票(失敗⑥に効果的)

多重投票は、『たくさん出たアイデアの中から、1人N票ずつ投票してアイデアを絞り込む方法』です。加点方式になるため尖ったアイデアも評価されやすく、一人ひとりの意見を吸い上げることができるため納得感が高いというメリットがあります。投票にはすべて理由を記載しておき、それらを参考にして最後は責任者が決定することで、納得感のある正しい意思決定が可能になるでしょう。

まとめ:再現性の高いアイデア発想の仕組みが大切

新規事業の開発や事業の継続成長のためのUXデザインでは特に、偶然のひらめきや個人の引き出しだけに頼るのではなく、再現性の高いアイデア発想の仕組みが求められます。「とりあえず集まってアイデアを出してみよう!」は高い確率で失敗します。ファシリテーターとして十分な準備をしておきましょう。

より詳しく学びたいという方のために、無料セミナーを毎月開催しています。こちらもぜひご利用ください。

ブレストなどのアイデア発想の手法を取り入れているが、良い企画につながらない…とお悩みの方はご相談に乗りますので、ぜひお問い合わせください。