目次

1. 新規事業開発の重要性

新規事業開発は、企業が成長を続けるために欠かせない要素です。

既存事業が成熟したり市場が飽和したりする中で、競争力を維持するためには、新しい事業を開発することが求められます。特に、現代の急速なテクノロジー進化や市場変化に対応するためには、新規事業開発が非常に重要です。

【必携】新規事業開発に役立つ7つのフレームワークを厳選してご紹介(テンプレート付き)

今日から使える!新規事業立ち上げフレームワーク集

新規事業開発のスタートで迷わないために、わたしたちが普段から利用しているフレームワークを厳選してご紹介しています。新規事業開発をより効率的に進めるため、ぜひご活用ください。

1-1. 新規事業開発の目的

新規事業開発の目的は多岐にわたりますが、主に以下の点に集約されます。

- 市場シェアの拡大: 新しい市場に参入し、競合他社との差別化を図る。

- リスク分散: 複数の事業を持つことで、特定の市場や製品に依存しないリスク分散が可能となる。

- 新しい収益源の確保: 既存の事業が成長限界に達した際に、新たな収益源を確保する。

これらの目的は、新規事業開発が企業の持続可能な成長を支えるために不可欠であることを示しています。しかし、「具体的にどう進めていけばいいのか?」と感じる方も多いでしょう。

それでは、新規事業開発の基本的なステップについて見てみましょう。

1-2. 新規事業開発のプロセス

新規事業開発のプロセスは、アイデアの創出から市場投入までの一連のステップを指します。一般的には以下のステップが含まれます。

- 情報収集: 市場のニーズを把握し、競合他社の動向を分析する。

- 機会領域の探索: 市場のニーズやトレンドをもとに、ビジネスチャンスを探索する。

- 生活者の理解: ターゲットとなる生活者(消費者)の行動や価値観を深く理解する。

- アイデアの発想: 収集した情報や洞察をもとに、新しいアイデアを創出する。

- アイデアの検証: 創出したアイデアを評価し、実現可能性や市場性を検証する。

- PMF(Product Market Fit)を測定する: 選定したアイデアを具体的なビジネスモデルに落とし込み、事業計画に基づいて実際に事業を展開し、市場の反応やパフォーマンスデータを基に製品やサービスを改良する。

新規事業開発は、企業の成長戦略にとって非常に重要です。しかし、成功には確固たる戦略と実行力が必要です。次の章では、新規事業開発を成功に導くために役立つフレームワークについて紹介します。

2. 新規事業開発におけるフレームワークの役割

新規事業開発におけるフレームワークとは、アイデアの創出から事業計画の立案、そして実行までのプロセスを体系化したものです。新規事業開発を進めるにあたって、どこから始めればよいのかわからない、全体像が見えない、やるべきことが多すぎて混乱するといった問題があります。これらを解決するために、フレームワークは有効です。具体的には以下のような利点があります。

- 体系的なアプローチ: 各ステップが明確に定義されているため、抜け漏れを防げる。

- 効率的なプロセス: 無駄な作業を削減し、重要な活動に集中できる。

- 一貫性の確保: チーム全体で同じ方向性を持つことができ、コミュニケーションがスムーズになる。

次に、新規事業開発のステップごとに、フレームワークをどのように活用するかを見ていきましょう。具体的なフレームワークの紹介と、それぞれのステップでの活用方法について詳しく解説します。

3. フレームワークの紹介と活用方法

3-1. 情報収集

3-1-1. 「トレンド分析」で最新動向を把握する

トレンド分析は、社会的、経済的、技術的なトレンドを分析し、新規事業のアイデアや戦略を最適化するためのフレームワークです。これにより、将来の市場ニーズを予測し、新規事業の方向性を決定する際に役立ちます。例えば、現在急速に成長しているテクノロジーや消費者の行動変化を理解することで、どのような製品やサービスが求められるかを把握できます。

主要な業界ニュースサイトやSNSを定期的にチェックし、トレンド情報をエクセル等にまとめていきましょう。

3-1-2. 「競合分析」で市場ポジションを理解する

競合分析は、主要な競合企業の強みと弱みを評価し、市場での自社のポジションを明確にするフレームワークです。これにより、競争優位性を見つけ、どのような戦略を取るべきかを判断できます。例えば、新しい市場に参入する前に競合他社の価格戦略やマーケティング手法を調査することで、効果的な差別化ポイントを見つけることができます。

競合他社について、製品やサービス、価格、マーケティング戦略、その他比較したい観点を収集し、エクセル等にまとめて分析しましょう。

3-1-3. 「ケーススタディ」で成功事例を学ぶ

ケーススタディは、成功した事例から学び、自社の戦略に取り入れるためのフレームワークです。具体的な成功事例を分析することで、どのような戦略や手法が効果的であったかを理解し、自社の新規事業に応用することができます。例えば、同じ業界の成功企業の事例を分析し、その成功要因を取り入れることで、リスクを低減しながら新規事業を展開できます。

3-1-4. 「市場調査」で需要を把握する

市場調査は、消費者のニーズや市場の需要を把握するためのフレームワークです。定量的・定性的なデータを収集し、事業の方向性を決定します。例えば、定量的なアプローチであれば、消費者に対してオンラインアンケートをおこない、市場セグメントごとの需要を分析することができます。定性的なアプローチであれば、数名の潜在ユーザーにプロトタイプテストを行い、使用感や改善点について具体的なフィードバックを得ることができます。

3-1-5. 「専門家の意見を収集」する

専門家の意見を収集することは、深い知識や業界の洞察を得るためのフレームワークです。経験豊富な専門家からのアドバイスは、新規事業の方向性を決める際に貴重です。例えば、特定の技術分野の専門家から新技術の応用可能性について意見を求めることで、技術的なリスクを低減し、より実現可能なビジネスプランを作成できます。

3-1-6. 「従業員の意見を収集」する

従業員の意見を収集することは、内部の知見やアイデアを活用するためのフレームワークです。現場の声を反映することで、実行可能な戦略を構築します。例えば、営業チームから顧客のフィードバックを収集し、それを基に製品の改良点を見つけることで、顧客満足度を高めることができます。

3-1-7. 「顧客から意見を収集」する

顧客の意見を収集することは、ターゲット市場のリアルな声を反映させるためのフレームワークです。顧客のフィードバックを基に、製品やサービスを改善します。例えば、プロトタイプのテストや製品ローンチ前に顧客からの意見を集め、それに基づいて最終製品を調整することで、発売時の成功確率を高めることができます。

3-2. 機会領域の探索

3-2-1. 「SWOT分析」で強み・弱み・機会・脅威を把握する

SWOT分析は、内部環境(強み・弱み)と外部環境(機会・脅威)を評価するフレームワークです。新規事業の開始時に、自社の競争優位性や市場機会を明確にするために効果的です。例えば、新しい市場に参入する際に、自社の技術力を活かし、市場の成長機会を捉える戦略を立てることができます。

個人や複数人で、自社の強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats) についてブレストを行い、自社を分析しましょう。

3-2-2. 「アンゾフの成長マトリクス」で事業戦略を検討する

アンゾフの成長マトリクスは、市場浸透、市場開発、製品開発、多角化の4つの成長戦略を検討するためのフレームワークです。新規市場への進出や新製品の開発を計画する際に有効です。例えば、既存市場でのシェア拡大を図る場合には市場浸透戦略を、新しい地域に進出する場合には市場開発戦略を検討します。

3-2-3. 「STP分析」でターゲット市場を絞り込む

STP分析(セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング)は、マーケットセグメントを特定し、最適なターゲット市場を選定するフレームワークです。新規事業のターゲット顧客層を明確にし、競争優位を築くための市場戦略策定に役立ちます。例えば、特定の消費者層に焦点を当て、そのニーズに合わせた製品ポジショニングを行うことで、競争力を高めることができます。

市場を特定の属性(性別や年齢、ライフスタイル、価値観など)でグループ分けしたうえで、最も魅力的なグループをターゲットとして選びます。選定したターゲットセグメントに対して、自社の製品やサービスが最も魅力的で優れていることが伝わるには、どのようにアピールするべきかを検討しましょう。

3-2-4. 「リーンキャンバス」でビジネスモデルを描く

リーンキャンバスは、ビジネスモデルを一目で理解できるように視覚化するフレームワークです。特に、スタートアップや新規事業の初期段階で、アイデアを具体化し迅速に検証するプロセスで使用されます。例えば、主要な顧客セグメントや収益の流れを整理することで、ビジネスモデルの全体像を把握しやすくなります。

こちらの資料でより詳しく解説しています!(テンプレート付き)

今日から使える!新規事業立ち上げフレームワーク集

新規事業開発のスタートで迷わないために、わたしたちが普段から利用しているフレームワークを厳選してご紹介しています。新規事業開発をより効率的に進めるため、ぜひご活用ください。

3-2-5. 「3C分析」で事業の構成要素を理解する

3C分析(顧客、競合、自社)は、事業環境を包括的に分析するためのフレームワークです。新規事業の競争環境を理解し、自社の強みと弱みを相対的に評価する際に役立ちます。例えば、顧客ニーズを深く理解し、競合他社の戦略を分析することで、自社の戦略を最適化できます。

「自社=強み/弱み/製品ポジション」「競合=状況/市場シェア/世間からの評価/強み/弱み」「顧客=ニーズ、属性や背景」についてまとめたうえで、自社の戦略を設計します。

3-2-6. 「4P分析」でマーケティング戦略を立案する

4P分析(製品、価格、流通、プロモーション)は、マーケティング戦略を体系的に構築するためのフレームワークです。新製品の市場投入時に、どのようにプロモートし、どのチャネルを利用するかを決定する際に有効です。例えば、製品の特性に応じた価格設定や販路選定を行い、効果的なプロモーションを実施することで、成功の確率を高めることができます。

企業側の視点で、「どう売るか?」について、「製品=顧客が製品に何を求めているか」「価格=いくらで売るのか」「流通=製品をどのように届けるのか」「プロモーション=どのように知ってもらうのか」の4つの視点でまとめます。

3-2-7. 「5Forces分析」で業界構造を分析する

5Forces分析は、業界の競争力を分析するためのフレームワークで、マイケル・ポーターが提唱しました。新規事業が参入する業界の競争環境を評価し、競争優位を築くための戦略策定に役立ちます。例えば、新しい市場に参入する際に、既存企業の競争強度や新規参入者の脅威を評価し、適切な戦略を立てることができます。

既存競合他社/新規参入/代替サービス/買手の交渉力/供給者の交渉力 それぞれについて、要因の多さや脅威の強さをまとめ、どのくらい業界の競争が激しいかについて分析し、戦略を立てていきましょう。

3-3. 生活者を理解する

3-3-1. 「行動観察」で顧客のニーズを把握する

行動観察は、日常生活における人々の行動を直接観察するフレームワークです。人々が意識していない潜在的なニーズを発見できます。新規事業の初期段階で、真のニーズを把握するために効果的です。例えば、家庭での家事の様子や仕事中の行動を観察し、生活改善や作業効率化に役立つ具体的なアイデアや発見を得ることができます。観察者の存在が行動に影響を与えないように、リモートで観察できる環境が推奨されます。

3-3-2. 「インタビュー」で顧客の声を聞く

インタビューは、顧客との対話を通じて具体的な意見や感想を収集するフレームワークです。顧客の思考や感情、ニーズの背景を深く理解できます。新規事業の企画段階で有効です。例えば、ターゲット顧客にインタビューを行い、彼らの日常生活で直面する課題や不満を直接聞くことで、生活者を理解し、新規事業の方向性を決定する材料にします。

アンケートが数値データを通じて広範な傾向を捉えるのに対し、インタビューは個々の回答者の深い洞察を得ることができます。アンケートでは得られない詳細な背景情報や文脈を把握でき、よりリアリティーのある声を収集できます。

3-3-3. 「マインドマップ」で情報を整理する

マインドマップは、顧客理解のために得た情報を視覚的に整理し、関連性を明確にするフレームワークです。新規事業の企画段階で、顧客インタビューなどで得た情報を分類し、全体像を把握するのに役立ちます。整理したいテーマを中心に置き、日常の課題やニーズを枝分かれさせて整理することで、顧客の行動や意識をより深く理解できます。

3-3-4. 「KJ法」で課題を分析する

KJ法は、情報をカードに書き出し、グループ分けして関連性を見つける手法フレームワークです。複雑な問題を多角的に分析する必要がある段階で有効です。課題や問題点を整理し、解決策を見出すのに適しています。例えば、複数のアイデアや意見を集め、それらをグループ分けして共通点や相違点を見つけ出すことで、具体的な解決策を導き出します。

グループ分けする際は、単純に名前やラベルが似ていることでグループ化するのではなく、なぜ生活者はそのように思うのかなど、その付箋が出てきた背景に基づいてグループ分けするのをおすすめします。そうすることで、生活者の価値観に注目することができ、より深いアイデアの発想につながります。

3-3-5. 「共感マップ」で顧客の感情を理解する

共感マップは、顧客の感情や思考、行動を視覚化するフレームワークです。顧客の視点から製品やサービスを評価し、改善点を見つけるために役立ちます。顧客体験をデザインする際に有効です。例えば、顧客が製品を使用する際の感情や思考をマップに落とし込み、それを基に製品の改良点を見つけ出します。

こちらの資料でより詳しく解説しています!(テンプレート付き)

今日から使える!新規事業立ち上げフレームワーク集

新規事業開発のスタートで迷わないために、わたしたちが普段から利用しているフレームワークを厳選してご紹介しています。新規事業開発をより効率的に進めるため、ぜひご活用ください。

3-3-6. 「キャスト」分析で顧客の行動パターンを分析する

キャストは、生活者の価値観とニーズを人物像として表現するフレームワークです。価値観を表すキーフレーズと、それに関連するニーズを記述し、新規事業開発で生活者心理の全体像を把握し、アイデア発想のインプットとして活用します。一人ひとりのキャストはソリューションの方向性を示し、最終的にアイデアとの組み合わせで、どのキャストをターゲットにするのかを決定します。

こちらの資料でより詳しく解説しています!(テンプレート付き)

今日から使える!新規事業立ち上げフレームワーク集

新規事業開発のスタートで迷わないために、わたしたちが普段から利用しているフレームワークを厳選してご紹介しています。新規事業開発をより効率的に進めるため、ぜひご活用ください。

3-3-7. 「ペルソナ」で顧客像を具体化する

ペルソナは、製品やサービスのターゲットを具体的な人物像として描写するフレームワークです。ゴール、ニーズ、コンテキストを中心に記述し、新規事業開発での意思決定の際に「ペルソナがうれしいと思うか」を基準にします。これにより、筋の通った判断が可能になります。

当社でペルソナを作成する際は、まずニーズに着目し、そのニーズが生まれる背景やエピソードを詳細に記述することに注力します。そのうえで、その背景を持ちやすいプロフィールを決めます。

こちらの資料でより詳しく解説しています!(テンプレート付き)

今日から使える!新規事業立ち上げフレームワーク集

新規事業開発のスタートで迷わないために、わたしたちが普段から利用しているフレームワークを厳選してご紹介しています。新規事業開発をより効率的に進めるため、ぜひご活用ください。

3-4. アイデアを発想する

3-4-1. 「ブレインストーミング」でアイデアをたくさん出す

ブレインストーミングは、短時間で多くのアイデアを生み出すためのフレームワークです。自由な発想を促し、既存の枠にとらわれないアイデアを創出します。アイデア収集の初期段階で特に有効です。例えば、チームメンバーが集まり、制約を設けずにアイデアを出し合うことで、新しい発想を生み出します。

よりよいアイデアを出せるように、当社がブレインストーミングを行う際に気をつけていることは、「出てきたアイデアは否定しない」「突飛なアイデアも歓迎」「質よりも量を重視」「他人のアイデアに便乗するのもOK」のルールです。

3-4-2. 「オズボーンのチェックリスト」でアイデアを深掘りする

オズボーンのチェックリストは、「他の用途はないか?」などの質問を使い、既存のアイデアを多角的に検討するフレームワークです。アイデアが出尽くしたと感じたときに、新たな視点を得るために役立ちます。例えば、既存の製品を改善するために、オズボーンのチェックリストを使用して新たな利用方法や改良点を探ります。具体的なチェック項目は以下のとおりです。

- 転用:他の用途に使えるかを考える。

- 応用:他のアイデアや方法を取り入れられるかを考える。

- 変更:形状や色、意味などを変更できるかを考える。

- 拡大:大きくしたり、量を増やしたりできるかを考える。

- 縮小:小さくしたり、量を減らしたりできるかを考える。

- 代用:他の材料やプロセスに置き換えられるかを考える。

- 再利用:要素や順序を再配置できるかを考える。

- 逆転:逆の機能や方向にできるかを考える。

- 結合:他のアイデアや機能と組み合わせられるかを考える。

3-4-3. 「SCAMPER法」で既存のアイデアを改良する

SCAMPER法は、Substitute(置換)、Combine(結合)などの7つの視点から既存のアイデアを再評価し、改良するためのフレームワークです。アイデアのブラッシュアップ段階で効果的です。例えば、既存のサービスを分析し、SCAMPER法を使って新しい機能を追加する方法を考えます。7つの視点は以下のとおりです。

- 置換(Substitute):他の材料や要素に置き換えることを考える。

- 結合(Combine):異なるアイデアや機能を組み合わせることを考える。

- 適応(Adapt):他のアイデアや方法を取り入れて適応させることを考える。

- 変更(Modify):形状や色、意味などを変更することを考える。

- 他の用途に利用(Put to other uses):他の用途や目的に利用することを考える。

- 排除(Eliminate):不要な要素や部分を排除することを考える。

- 逆転(Reverse/Rearrange):順序や方向を逆転、再配置することを考える。

3-4-4. 「逆転思考」で新しい視点を得る

逆転思考法は、問題やアイデアを逆転させて考えることで、革新的な発想を生み出すフレームワークです。通常の枠組みにとらわれず、新たな視点が必要なときに有効です。その事象を取り囲んでいる常識は何かを考えることも、逆転思考を行う上で役に立つかもしれません。

例えば、「旅行の荷物が重くて運ぶのが大変」という顧客課題があった時に、「旅行に荷物を持っていく」という常識にとらわれていることに気づき、そこを逆転させることで「旅行に荷物を持っていかない=旅先で必要な荷物が全て用意されている完全手ぶら旅行」といった、アイデアを出すことができるかもしれません。

3-4-5. 「マンダラート」でアイデアを多角的に考える

マンダラートは、中心にテーマを置き、その周りに関連する要素を配置するフレームワークです。視覚的にアイデアを整理し、多角的な検討を促します。テーマに対する理解を深める段階で活用できます。例えば、新製品の特徴をマンダラートを使って整理し、関連する機能や市場ニーズを見つけ出します。

中心に何を置くのかがアイデア発想の視点では重要で、単純に製品名などを置くのではなく、その製品がどうなりたいのか、どう思ってもらいたいのかなどをテーマに置くのが良いです。

3-4-6. 「HMW法」で課題解決策を考える

HMW(How Might We)法は、「どうすれば〜できるか?」という形式で課題解決策を考えるフレームワークです。具体的な課題が見つかったときに、その解決策を考える出発点を提供します。例えば、「どうすれば顧客満足度を向上させることができるか?」といった問いから解決策を導き出します。

3-4-7. 「 タイムスリップ思考法」でアイデアを考える

タイムスリップ思考法は、過去や未来の時代、あるいは他の国や地域に視点を移して新規事業のアイデアを発想するフレームワークです。このアプローチにより、現在の制約や固定観念を打破し、多様で創造的なアイデアを生み出せます。異なる時代や地域の成功事例を参考にすることで、新しいビジネスチャンスや独自の戦略を見つけやすくなります。

3-5. アイデアを検証する

3-5-1. 「ストーリーボード」で顧客に価値が伝わるかを確認する

ストーリーボードは、製品やサービスの使用シーンを視覚的に表現するフレームワークです。顧客に対する価値提案を具体的に伝える際に有効で、新規事業開発の初期段階で使用します。顧客にどのような価値を提供できるかを明確にするために用いられます。例えば、ストーリーボードを使って顧客が製品を使用する流れを描き、それを顧客に見せることで、課題が本当に存在するのか、そのアイデアは受け入れられるのかを確認します。

こちらの資料でより詳しく解説しています!(テンプレート付き)

今日から使える!新規事業立ち上げフレームワーク集

新規事業開発のスタートで迷わないために、わたしたちが普段から利用しているフレームワークを厳選してご紹介しています。新規事業開発をより効率的に進めるため、ぜひご活用ください。

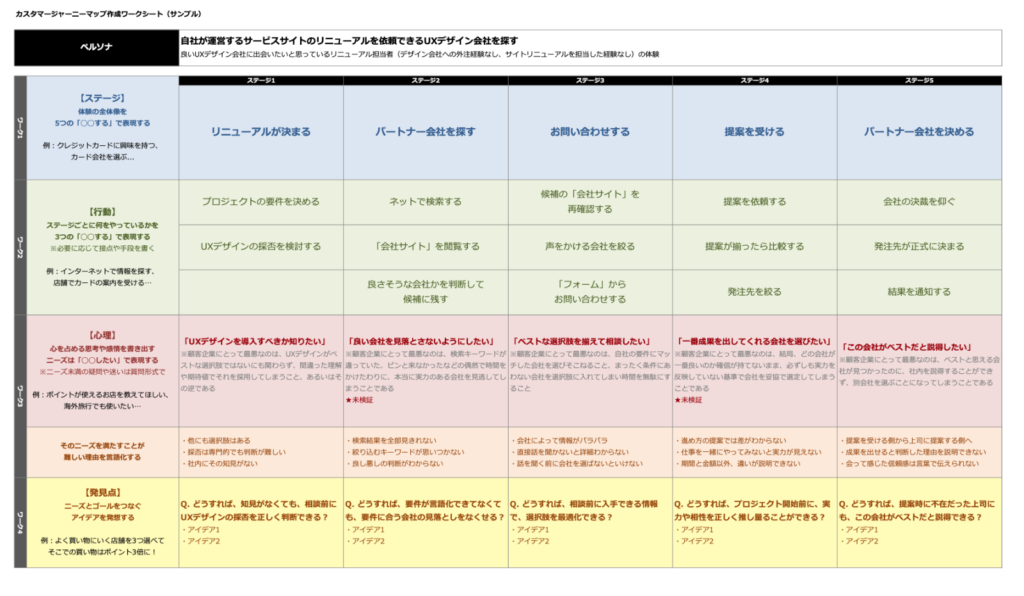

3-5-2. 「カスタマージャーニーマップ」で顧客の行動を可視化する

カスタマージャーニーマップは、顧客が製品やサービスを利用する際の様々な接点を時系列に沿って描き出し、その体験を一枚絵で表現するフレームワークです。新規事業開発の初期段階で活用され、特定の瞬間や接点での体験に焦点を当てるのではなく、顧客との長期的な関わりの中で、一貫して満足度の高い体験を提供するための洞察を得るのに役立ちます。

こちらの資料でより詳しく解説しています!(テンプレート付き)

今日から使える!新規事業立ち上げフレームワーク集

新規事業開発のスタートで迷わないために、わたしたちが普段から利用しているフレームワークを厳選してご紹介しています。新規事業開発をより効率的に進めるため、ぜひご活用ください。

3-5-3. 「シナリオ」で顧客とのコミュニケーションを想定する

シナリオは、顧客が製品やサービスを使ってゴールに到達するまでの過程を物語形式で表現するフレームワークです。これにより、アイデアを具体的な機能やデザインに落とし込む際の要件が明確になります。新規事業開発では、全く新しい体験を創り出す必要があるため、シナリオとして視覚化された体験が実際に発生するかを検証しながら、コンテンツやデザイン、そしてシナリオそのものを繰り返し改善していくことが重要です。

シナリオを書いていると、「本当にお客さんはそう思うの?」「本当にこのシナリオ通りにうまくすすむ?」と思う点がたくさん出てきます。それ一つ一つの確からしさを高めていくことが重要です。

こちらの資料でより詳しく解説しています!(テンプレート付き)

今日から使える!新規事業立ち上げフレームワーク集

新規事業開発のスタートで迷わないために、わたしたちが普段から利用しているフレームワークを厳選してご紹介しています。新規事業開発をより効率的に進めるため、ぜひご活用ください。

3-5-4. 「プロトタイピング」で顧客に評価してもらう

プロトタイピングは、製品やサービスの初期バージョンを作成し、実際に顧客に評価してもらうフレームワークです。具体的なフィードバックを得ることで、製品の改善点を明確にします。コンセプト検証段階で迅速に顧客の意見を取り入れるために使用します。例えば、試作品を顧客に試してもらい、その反応を基に改良点を見つけます。

これにより、ものを作りきってから立ち戻るという、時間もコストもロスしてしまうことを避けながら、より良い製品を目指すことが可能です。

3-5-5. 「ロールプレイング」で顧客との接客をシミュレートする

ロールプレイングは、顧客が辿る体験をシミュレーションするフレームワークです。プロダクトのシナリオや、スタッフの対応力、顧客の反応をリアルに再現し、サービス品質を向上させるために役立ちます。アイデアを具体化し、シナリオが出来上がったらこのロールプレイングを行い、改善点の発見と修正につなげましょう。

チームメンバーが顧客や他の関係者の役を演じ、シナリオに基づいて顧客とのインタラクションをシミュレーションし、その体験を検証・改善していきます。「アクティングアウト」と呼ばれたりもします。

3-5-6. 「MVP(Minimum Viable Product)」で最小限の機能で検証する

MVPは、必要最低限の機能だけを持つ製品を市場に投入し、顧客の反応を調査するフレームワークです。初期段階でリスクを最小限に抑えながら市場ニーズを検証します。初期投資を抑えつつ、迅速に市場フィードバックを得るために使用します。例えば、簡易版のサービスを提供し、顧客の反応を見て本格的なサービス開発に進むかを判断します。

3-5-7. 「テストマーケティング」で顧客の反応を調査する

テストマーケティングは、製品やサービスを限定された市場で試験的に提供し、顧客の反応を調査するフレームワークです。市場の受容性や改善点を把握し、本格的な展開前に戦略を練り直すために使用します。市場投入前にリスクを低減し、成功の確率を高めるために行います。例えば、新製品を一部の地域で先行販売し、その結果を基に全国展開を判断します。

3-6. PMF(Product Market Fit)を測定する

3-6-1. 「ショーン・エリステスト」で市場適合性を評価する

ショーン・エリステストは、市場における製品の適合性を定量的に測定します。製品を利用し顧客に、「もしこの製品を使えなくなったらどう思うか」と尋ね、「とても残念」「やや残念」「残念ではない」の選択肢を与えます。伸び悩む起業の多くは、「とても残念」と回答する顧客の割合が、40%に満たない場合が多く、この割合を超えることが重要です。 これを定期的に取得することによって、製品の継続性を図る指標とすることができます。

3-6-2. 「NPS」で顧客ロイヤルティを測定する

NPS(ネットプロモータースコア)は、顧客のブランド推奨度を測定する指標です。顧客に「製品やサービスを他の人にどの程度おすすめしますか?」と尋ね、その回答を0から10の11段階で評価します。スコアが9〜10の推奨者、7〜8の中立者、0〜6の批判者に分類し、推奨者の割合から批判者の割合を引いてNPSを算出します。

施策に対する反応やロイヤリティを測るための評価のため、定期的に継続的に取得しましょう。プラスのスコアが推奨され、50以上であると、非常に高い顧客満足度であると言えます。

3-6-3. 「リテンションレート」で顧客維持率を分析する

リテンションレートは、一定期間内に顧客がサービスを継続して利用している割合を示します。新規事業の運営段階で、顧客の継続利用率を把握し、改善策を検討する際に有効です。リテンションレートが高いほど、顧客満足度が高いことを意味します。例えば、リテンションレートを分析し、サービスの改善点を見つけて対策を講じます。

リテンションレートは、以下の計算式で求めます。

リテンションレート=(E-N)/S x 100

- 特定の期間の開始時点での顧客数(S)

- 特定の期間の終了時点での顧客数(E)

- 期間中に獲得した新規顧客数(N)

リテンションレートとは逆に、チャーンレートと言って、解約率で測る指標もあります。

3-6-4. 「エンゲージメント」で顧客との関わりを測定する

エンゲージメントは、新規事業開発におけるPMF(プロダクト・マーケット・フィット)達成を測る指標として重要です。エンゲージメントが高いほど、製品が市場のニーズに合っていると判断できます。例えば以下のような項目を定期的に測定し、指標として活用します。

- ユーザーリテンションレート:一定期間後に製品を再度使用しているユーザーの割合を測定。

- アクティブユーザー数:日次、週次、月次のアクティブユーザー数を測定。

- 使用頻度とセッション長:ユーザーが製品を使用する頻度と1回のセッションの長さを測定。

- NPS(ネットプロモータースコア):顧客が製品を他者に推奨する可能性を0~10のスコアで測定。

- 顧客フィードバック:顧客からの意見やレビューを収集し、満足度や改善点を把握。

3-6-5. 「ユニットエコノミクス(CAC/LTV)」で収益性を評価する

ユニットエコノミクスは、CAC(顧客獲得コスト)とLTV(顧客生涯価値)を比較し、事業の収益性を評価する指標です。新規事業の収益性を分析し、コスト構造の改善やマーケティング戦略の見直しを行う際に有効です。例えば、CACとLTVのバランスを分析し、顧客獲得戦略を最適化します。

- CAC=マーケティング費用÷新規顧客数(新しい顧客を得るための平均コスト)

- LTV=平均購入額×購入頻度×顧客の平均寿命(顧客が生涯にわたって会社にもたらす総利益)

- LTV÷CAC ≧ 1.0

LTV÷CACが1.0以上であれば、顧客を獲得するためのコストよりも顧客から得られる収益が高いため、ビジネスは収益性があると判断されます。

3-6-6. 「ARR」で年間経常収益を測定する

ARR(年間経常収益)は、年間を通じた反復収益の総額を測定します。サブスクリプション型ビジネスモデルにおいて、年間収益の安定性と成長を評価する際に使用します。ARRを分析することで、事業の成長性を予測することができます。例えば、ARRを基にサブスクリプションサービスの価格設定を見直し、収益を最大化します。

- サブスクリプションの利用者数×1ヶ月のサブスクリプション料金×12

定期的に測定し、収益性と成長を評価し、必要があれば見直しを行います。

3-6-7. 「CSAT」で顧客満足度を評価する

CSAT(顧客満足度スコア)は、顧客がどれだけ満足しているかを評価する指標です。顧客満足度を数値化することで、サービスや製品の改善点を特定し、顧客満足度向上のための施策を検討する際に有効です。

例えば、顧客にアンケートを実施し、顧客ひとりにつき平均スコアを算出し、その変化を追います。また、アンケートでは自由記述による意見聴取も行い、その結果を基にサービスの改善点を見つけ出します。

3-6-8. 「成長率」で事業の成長度合いを分析する

成長率は、事業の売上や利用者数の増加率を測定します。新規事業の成長速度を評価し、事業戦略やリソース配分の見直しを行う際に使用します。例えば、四半期ごとの成長率を分析し、事業計画の修正や投資の判断に役立てます。

成長率は、例えば以下のような指標の伸び率を見て判断します。

- 売上

- 利益

- 顧客数

- LTV

- ARR、MRR

4. フレームワークを使うメリットと注意点

4-1. フレームワークを使うメリット

フレームワークを使用すると、新規事業開発のプロセスが標準化され、効率的に進行することが可能です。以下のメリットがあります。

- 体系的なアプローチ: 各ステップが明確になり、情報収集からアイデア検証までのプロセスが段階的に進められます。

- 効率化: 作業の重複を防ぎ、リソースを効果的に活用できます。

- リスク管理: 潜在的なリスクを早期に特定し、対応策を講じやすくなります。

- 漏れや抜けの防止: プロセスを網羅的に整理することで、見落としや偏りを防ぎます。

- チームの共通認識: 共通のフレームワークを用いることで、チーム全体の認識を統一し、円滑な意思決定をサポートします。

4-2. フレームワークを使う時の注意点

一方で、フレームワークを利用する際にはいくつかの注意点があります。

- ガイドラインとしての利用: フレームワークはあくまでガイドラインであり、すべての事業や状況に適用できるわけではありません。自社のビジネス環境や目的に合わせてカスタマイズが必要です。

- 柔軟性の欠如: 固執しすぎると創造性や柔軟性が損なわれる可能性があります。状況に応じて調整を行うことが重要です。

- 形式的作業に陥らない: フレームワークを過度に重視すると、形式的な作業に終始し、本質を見失う危険があります。常に目的を見失わないように注意する必要があります。

- 適用範囲の見極め: すべての事業に同じフレームワークが適用できるわけではありません。事業の特性に応じて適切なフレームワークを選定することが重要です。

フレームワークは、新規事業開発を効率的に進めるための強力なツールですが、その効果を最大限に引き出すためには、適切なカスタマイズと柔軟な運用が求められます。

5. まとめ: フレームワークを有効活用して新規事業の立ち上げを成功に導こう

新規事業開発は企業の成長に不可欠ですが、多くの課題を伴います。初めて取り組む場合や過去に失敗を経験した方は、進め方が不明確なことが多いでしょう。

5-1. よくある課題

- 目的の曖昧さ:目指すべき目標が不明確。

- リソースの不足:必要な人材や資金が不足。

- 市場理解の不足:ターゲット市場や顧客ニーズの把握が不十分。

フレームワークの活用は、これらの課題を解決するための有効な手段です。情報収集からアイデアの検証、PMFの測定まで、体系的な指針を提供し、新規事業開発の成功に寄与します。

5-2. 注意点

フレームワークはツールに過ぎず、それ自体が目的ではありません。効果的に活用するためには、ビジネスの目的と戦略を明確にすることが重要です。適切なタイミングで正しく使用し、新規事業開発を成功に導きましょう。

私たちは、新規事業開発のアイデア&デザイン支援を行っております。新規事業開発に悩んでいる方は、まずはお気軽にお問い合わせください。